Oculus RiftやPlayStation VRをはじめとするHMDの登場により、近年VRへの注目が一気に高まりました。ですが、実はVR機器が初めて商用化されたのは1989年のこと。2018年から2019年にかけてVR元年が到来したとも謳われる中で、商用化がそんなにも昔のことなのかと驚かれるかもしれません。技術的に直接的な系譜があるかどうかにかかわらず、様々な取り組みやプロジェクトが現代のVRにつながっているのは間違いありません。

エンターテイメント業界をはじめ、不動産業界や広告業界でも利用され始めたVR。今後、クリエイターにとって非常に有望なメディア、プラットフォームとして熱い視線が注がれていますが、その技術だけでなく、歴史を知っておくことは教養として重要です。温故知新、VRの発展においてこれまでどんな発想が生まれてきたのか、その起源から辿ることで新たなアイデアが生まれる可能性もあります。

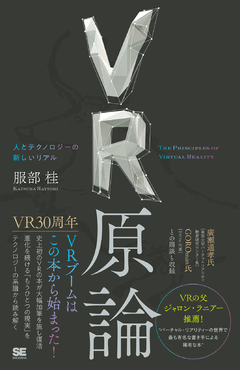

実は初の商用化の2年後、1991年にも日本でVRブームが起こりました。その発火点のひとつとなったと言われるのが服部桂さんによる『人工現実感の世界』(工業調査会)という本です。同書はすでに入手が難しいのですが、CreatorZineを運営する翔泳社では大幅加筆した『VR原論 人とテクノロジーの新しいリアル』を2019年5月に発売しました。

今回は本書から「『VR原論』のためのまえがき」を抜粋して紹介します。約30年前のVR事情が赤裸々に語られた本編に対し、このまえがきは現在の視座から30年を振り返ったものです。気になった方は、ぜひプレゼント企画にも応募してみてください(応募フォームは本記事の最下部またはこちら)。

※12月分のキャンペーンご応募期間は終了いたしました※

ご応募いただきました皆さまありがとうございました。本キャンペーンは2020年3月まで毎月行ってまいりますので、残り3回のご紹介もお楽しみに!

『VR原論』のためのまえがき

今年2019年はVRが商用化されて30年、はたまたインターネットの前身ARPAネットが開始されて50年という記念すべき年だ。そう言われると、最近は「VR元年」という言葉がいろいろな場面で使われているので、そんなに前からあったのか? と疑問を抱く人も多いだろう。

VRといえば、2016年3月に米オキュラス(Oculus)社が599ドルで市場に出したHMD(ヘッドマウントディスプレイ)システムOculus Riftが近年のブームに火をつけたと言われ、その後にはスマホを取り付けて手軽に使える安価なタイプから、ハイエンドの製品までが各社から続々と売り出されたことは記憶に新しい。それを受けるように、HMDを使ったゲームやVRを体験できるテーマパーク型のシアターも全世界で続々と作られ、ネットでVRゲーム動画や360度映像を配信するサービスも多数始まった。

VRはHMDに限られるわけではなく、最近のスマホのGPS機能やジャイロセンサーなどを使ったAR的な利用法は広がっており、2016年にはポケモンGOが大ヒットした。また2018年にはスティーブン・スピルバーグ監督のVRのゲーム世界を描いた映画「レディ・プレイヤー1」も公開された(物語の鍵を握るイースターエッグを初めて仕組んだアタリのAdventure作者は、なんと本書に登場するウォーレン・ロビネットだった!)。

ハリウッドも映画のコンテンツをVRで楽しめる、新しいエンターテインメント開発に力を入れており、オリンピックやワールドカップのような世界的なスポーツイベントや各種の博覧会、様々なセールスプロモーションの場面でも、大型3DシアターやHMDを使った事例が増えつつあり、VRは次世代のトレンドを牽引するキーワードとなっている。

IDC Japanの調査によれば、VR関係の世界のハードやソフトの市場は2017年には140億ドルで、それが2018年には270億ドル、2022年には2087億ドルと年間平均成長率は71.6%に達し、高い成長を見込めるとされる。2014年にはフェイスブックがオキュラスを20億ドルで買収し、創業者のパルマー・ラッキーは2015年8月にはTIME誌の表紙の人となって時代の寵児ともてはやされた。

VRに目を付けたフェイスブックのCEOマーク・ザッカーバーグの意気込みはたいへんなもので、2017年の開発者会議(Oculus Connect4:OC4)では「10億人がVRを使えるようにするのが目標だ」と宣言しており、中国やインドの人口を上回る20億人以上の利用者を誇るSNSで活用されることになれば、世界的な普及が始まると期待感が高まった。また翌年9月末のOC5ではPCなどの外部機器やワイヤーを使わないオールインワン型のOculus Questが2019年春に399ドルで発売されるとの発表があり、新たなジャンルの市場が拓けると関係者は新しいアプリの開発に余念がない。

さらにグーグルによるゲームのストリーミング配信が発表され、フェイスブックによるゲームエンジンのUnity社買収の噂や、アップルが新しいグラス型デバイスを出すのではないかという観測もされており、GAFAと言われるネット時代の世界の覇者となったアメリカのシリコンバレーの企業ばかりか、ITに力を入れて追い上げる中国など、ここ数年のVR 産業にかける投資は過熱している。また今年から始まった第5世代移動通信システム(5G)では、高速で時間遅れの少ない通信ができるため、ネットVRがキラーコンテンツになるとも言われている。こうした話題を日々目にすると、どうしてもVRが最近急に起きたトレンドのように思えるが、それは事実と異なる。

***

VRの市場デビューは、1989年6月7日、サンフランシスコでのことだった。Texpo'89というハイテクのイベントが開催され、そこに出展していたパシフィック・ベルという電話会社のブースで、VPL Research社(以下VPL)という会社がRB2(Reality Built dfor 2)という初のVRを使ったコミュニケーションシステムのデモを行ったのだ。それはHMDを被った2人の参加者が、同じVR空間の中で会話できる3Dテレビ会議システムのような電話の未来をイメージさせるものだった。

VPLはビジュアル・プログラミング・ランゲージ(Visual Programming Language)という言葉を略したもので、同社はもともと視覚的なオブジェクトを使ってプログラミングを行うシステムを開発しており、そのために世界で初めてHMDと、手の動きを入力するセンサー付きの手袋であるデータグローブを製品化して売り出した。そして創業者のジャロン・ラニアーこそが、Virtual Reality(バーチャル・リアリティー=VR)という言葉の元祖で、この言葉を普及させた張本人とされている。

この言葉の語源については、フランスのシュールレアリストのアルトナン・アルトーが言い出したとする説もあるが、ラニアーがこの言葉に行きつくきっかけになったのは、CG研究の元祖ともされるアイバン・サザランド教授のHMD研究で使われていた仮想世界(Virtual World)という言葉に違和感を覚えたからだという。彼はそれにはコミュニケーションの要素が欠けていると感じ、利用者がこうしたシステムを使って感じるリアリティーに注目すべきだと考え、80年代の初めにこの言葉を思いつき、アルトーの造語については知らなかったと言っている(著者とのインタビューでは、比べられることは光栄だとも語っている)。

VRという言葉や、それを実現するためのシステムやソフトは、VPLの製品が90年代初頭に普及することで加速し始め、民族楽器のミュージシャンでもあるドレッドヘアーのジャロン・ラニアーが、VRのカリスマのような雰囲気をまき散らしながら各地で講演することで一気に世界に広まっていった。

コンピューター関連の学会がヒューマン・インターフェースやテレロボティクスの新分野として取り上げ始める一方、1960年代のカウンターカルチャーやドラッグカルチャーの雰囲気が残る米西海岸では、VRが創り出す幻想的な映像やSF的な雰囲気に影響を受けたカルチャーイベントがいくつも開催され、新しいデジタル文化のアイコンとして注目が集まった。

1990年10月にサンフランシスコで開催された「サイバーソン」は、「VRのウッドストック」(1969年8月に40万人を集めた伝説のロックコンサートになぞらえ)とも呼ばれ、一般の人が当時作られていたほとんどすべてのVR関連の製品やプロジェクトを現場で体験できる、90年代のVRブームを決定づけるものだった。おまけに、1992年にはVPLをモデルにして、スティーブン・キングのホラー小説を映画化した「バーチャルウォーズ」が公開され、一気に一般にそのイメージが広がった。VRを研究するアンジェロ博士が、ジョーブという芝刈りをする知的発達障害の少年の知能回復にVRを応用するが、軍の策略でジョーブのパワーが抑えられなくなる、という話だが、ピアース・ブロスナン演じるアンジェロ博士はラニアーがモデルになっているとされる。

本書はこのVRデビュー30年というタイミングに、「原論」といういささか大げさなタイトルで出すことになったが、もともとは1991年5月に工業調査会から出版された拙書『人工現実感の世界』に新たな文章を加えたものだ。「人工現実感」という言葉は、90年代には定訳がないままに英語のVirtual Realityの訳語として、バーチャル・リアリティーや仮想現実(感)、人工現実などさまざまな言葉とともに用いられていたが、残念なことに現在ではほとんど使われていない(この言葉を使った理由は本書のはしがきと第1章を参照)。

現在普及しているバーチャル・リアリティーやVRという言葉も、そもそもバーチャルという言葉や概念がはっきりせず、それがリアリティーというさらに曖昧模糊とした言葉と一緒になり、捉えどころがない。世間では言葉の定義とは無関係に、HMDを被って3DのCGが動くゲームなどのコンテンツをなんとなくVRと呼んでいるに過ぎないが、その不思議な魅力はいまでは日本語訳よりも原語で表現したほうがより伝わるようになったのだろう。

当時の記録をひも解いてみると、この本は非常に多くの書評に取り上げられており、VRに対する世間の関心がかなり高かったことがわかる。まだ実際のシステムが世に出ていないにもかかわらず、新聞各紙をはじめ、ビジネスやパソコン、トレンド系やオカルト系の雑誌までが反応して特集し、コミック誌にも当時のVRをそのまま取り入れた「横浜ホメロス」が登場し、著者も何十という解説記事を依頼された。また、VRを取り上げた講演会やテレビ番組も数多く、1991年10月には名古屋で国際ヴァーチャルリアリティシンポジウムが開催され、VPLのジャン・グリモー社長や映画「2001年宇宙の旅」の特殊効果を担当したダグラス・トランブルも来日して、VRが創る未来のITや映像産業の夢を語った。

そしてこの本は幸いなことに、初のVR本として注目を浴びてベストセラーとなり、韓国でも出版され、また平成3年度の第7回日刊工業新聞技術・科学図書文化賞優秀賞をいただくことになった。しかし今では、どういうわけか90年代にこれほど熱いVRブームがあったことは忘れ去られ、最近初めてVRができたかのように語られている。

1991年にはまだインターネットは一般化しておらず、パソコンはやっと、文字だけでなく画像や映像、音声を扱えるまでになって、「マルチメディア」という言葉がトレンド語になっていた時代だった。VRの作る3DでインタラクティブなCGを扱うテクノロジーは、まだ最先端の研究所の未来に属する話題で、HMDは数百万円し、CG専用のコンピューターは億単位の価格のものも必要で、一般人の手に届くものではなかった。そのためVRは、テーマパークで話題となる新規の出し物に使われている特殊なハイテク程度の認知しか得られず、その後は大きな話題にもならず、インターネットのブームが起きるとその奥で深く静かに潜航していたように思える。

著者は米国のMITメディアラボで1987年から2年間にわたって最先端メディアの調査研究をする機会があり、当時から動き出していたVRの動向にただならぬものを感じ、帰国後もこの分野の取材を続けて新聞紙面で紹介していた。その源泉を探り、多くの関係者に会って取材を進めると、VRはただ単にコンピューターを使ってHMDで3DのCGを扱う特殊なインターフェースを用いるテクノロジーではなく、コンピューターが本来持っている情報を扱う可能性を利用者である人間に最大限近づけるという、もっと大きな人とテクノロジーの関係を問う今日的なテーマであることがわかってきた。

あれから30年近くが経ち、最近のVRブームを見るにつけ、登場人物やプレーヤーは変わったものの、最初のブームの頃に考えられていた基本的なアイデアはいまも変わらず、当時話題になっていたのと同じようなテーマや試みが繰り返されているのを見て、この本に書かれたことは現在でも参考になるのではないかと思った。

2015年には日本バーチャルリアリティ学会で「日本のVRの黒歴史」(東京大学の鳴海拓志助教(当時)司会)というパネルに参加させていただき、また東京大学の稲見昌彦教授や明治大学の大黒岳彦教授(近著に『ヴァーチャル社会の〈哲学〉―ビットコイン・VR・ポストトゥルース―』)の授業でVRの講義をさせていただく機会もあり、学生さんのこの分野の歴史に対する関心の高さに驚いた。

しかし残念なことに、この本を出版した工業調査会が倒産し、古書市場にも十分出回っていないことを知り、どうにかまた本書を市場に出したいと考えるようになった。知人の編集者などにも相談すると、現在こそこの本を読み返す意義があると応援してくれたので、いくつかの出版社にあたったところ、グラハム・ハンコックの『神々の指紋』などの出版でも有名なテクノロジー系出版社の翔泳社が快く引き受けてくださった。

本書の構成は、この新版のまえがき以降は、『人工現実感の世界』をなるべくオリジナルの形で、はしがき、第1章~第4章、あとがきまですべてを収録してある。さらに原著が出てから30年経った現在の著者が考えるVRの意義について、コンピューターと人間の関係から読み解こうとする新たな論考を追加した。そしてそれに加えて最後に、VR界の重鎮ともいえる東京大学の廣瀬通孝教授と、第2次ブームの仕掛け人ともいえるGOROmanことエクシヴィの近藤義仁社長にVRの過去から未来までを語っていただいた鼎談を収録した。

オリジナルの部分については、あえて「人工現実感」という言葉を「VR」に置き換えることや内容をアップデートせず、第1次ブームの時点の歴史を記録した文書として読んでいただこうと考えたため、現在の状況との若干のずれや、用語、肩書きや企業名他のデータが古い点はご容赦いただき、第1次VRブームの時代の熱気や夢を読み取っていただければと考える。

旧著『人工現実感の世界』は、まず著者自身のVRとの最初の未知との遭遇であり、この世に出た最初のVRの本であったことから、その後の流れの一端を担えたと自負しており、いまでは第1次VRブームの息吹を伝える歴史的な記録とも言える存在となった。そのため、この本を今日的な視点から再度読み直し、原点に還って今後を見通したいという思いで、新たに原論と銘打って世に問うこととした。本書が著者と同時代を生きた人々と、これから未来を切り開く若い世代の架け橋になれるよう願ってやまない。

今回ご紹介した『VR原論 人とテクノロジーの新しいリアル』をCreatorZineの会員限定で抽選で5名様にプレゼント!

※12月分のキャンペーンご応募期間は終了いたしました※

ご応募いただきました皆さまありがとうございました。本キャンペーンは2020年3月まで毎月行ってまいりますので、残り3回のご紹介もお楽しみに!