こんにちは、UI/UXデザイナーの新谷です。

Googleが2025年5月に発表した新しいデザインシステム「Material 3 Expressive」。公式は「感情に訴える」「表現の幅が広がる」と語られており、その響きはとても魅力的です。

ですが、少し立ち止まって考えてみましょう。

これまでのMaterial Designも、「きれいで整っているけれどどれも似てしまう」と感じたことはありませんか?UIが同じ顔に見えるといった印象を抱いたのは、私だけではないはずです。そして、新しいExpressiveでもまた、似たようなUIが生まれてしまうのではないかという懸念もあります。

今回はそんな疑問を出発点に、Material 3 Expressiveの真価と、「似せずに活かす」ためのデザイン戦略を掘り下げてみたいと思います。

Material 3 Expressiveでは「感情と表現」がアップデート

Material 3 Expressiveは、従来のMaterial Designの構造を保ちつつ、「感情に訴えるUI」を目指して開発された新たなアプローチです。Google自身も、「どれも似てしまう」というこれまでの課題を意識しているようです。

注目すべきポイント5選

1. 感情に寄り添うカラーパレット

「明・暗」だけでなく、「Calm(静)」「Bold(強)」「Expressive(豊)」といった感情トーンによるカラースキームが導入されました。とくにAndroidのダイナミックカラーと組み合わせることで、「環境に馴染みつつ個性が出せるUI」が実現しやすくなりました。

2. 自由度の高いレイアウトと構成

グリッドやエレベーションの制約が緩和され、非対称配置やリズムのある設計が可能に。カードやセクションにも「ズラし」を加え、視覚的な表情がつけやすくなりました

3. より意図を持ったモーション

Expressive Motionでは、単なるアニメーションではなく「なぜこの動きが必要か」という文脈にもろづいた設計が求められます。期待感や静けさ、注意喚起など、感情のニュアンスをモーションで表現できます。

4. 形状(シェイプ)の多様化

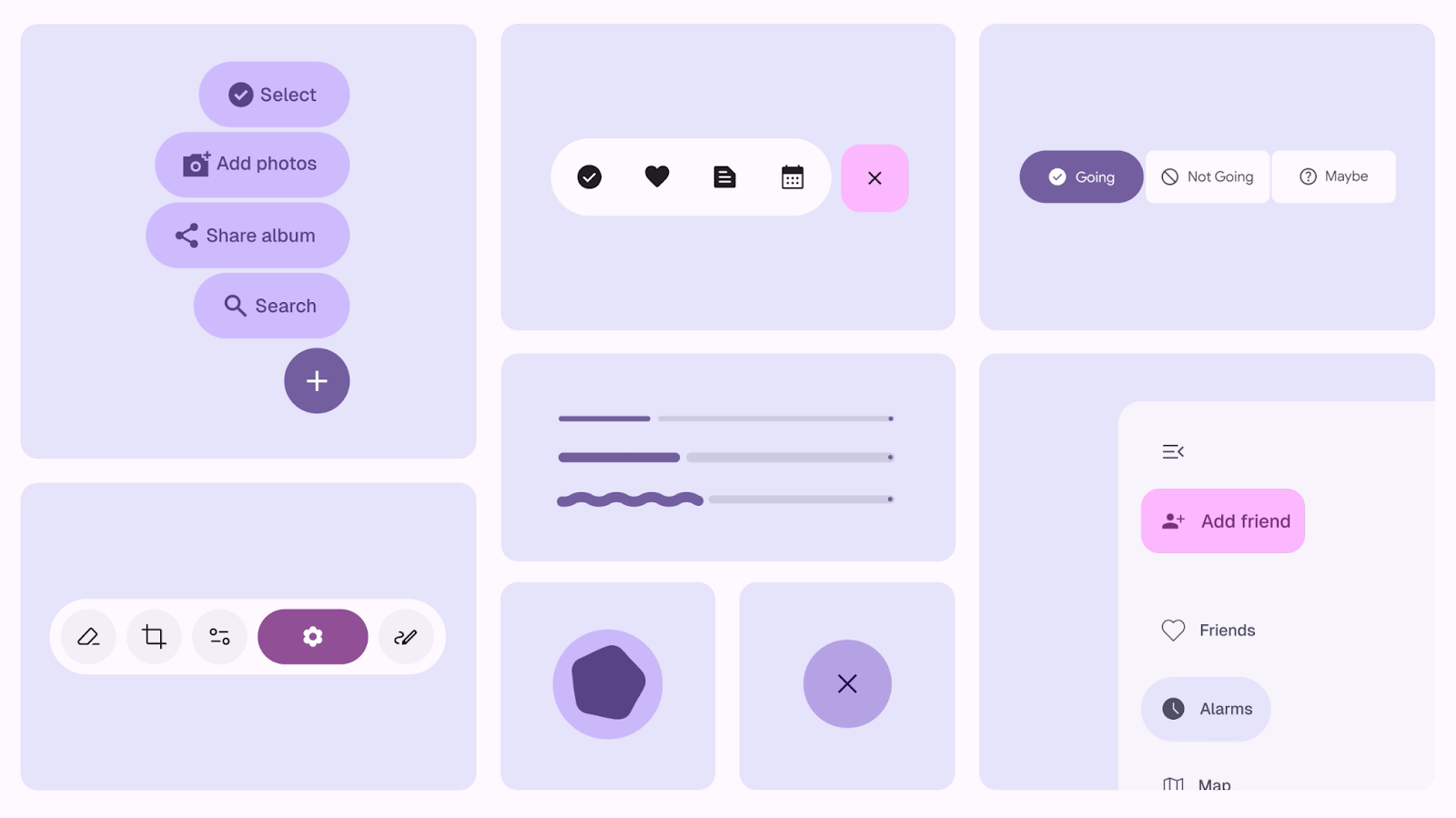

35種類の新たなシェイプが追加され、アバターやボタン、画像コンテナなどでより多様なビジュアル表現が可能に。

5. 再設計されたUIコンポーネント

ナビゲーションバーやカード、シートなどが刷新され、Quick Settingsやフローティングツールバーといった新コンポーネントも加わりました。

なぜMaterial Designは似てしまうのか

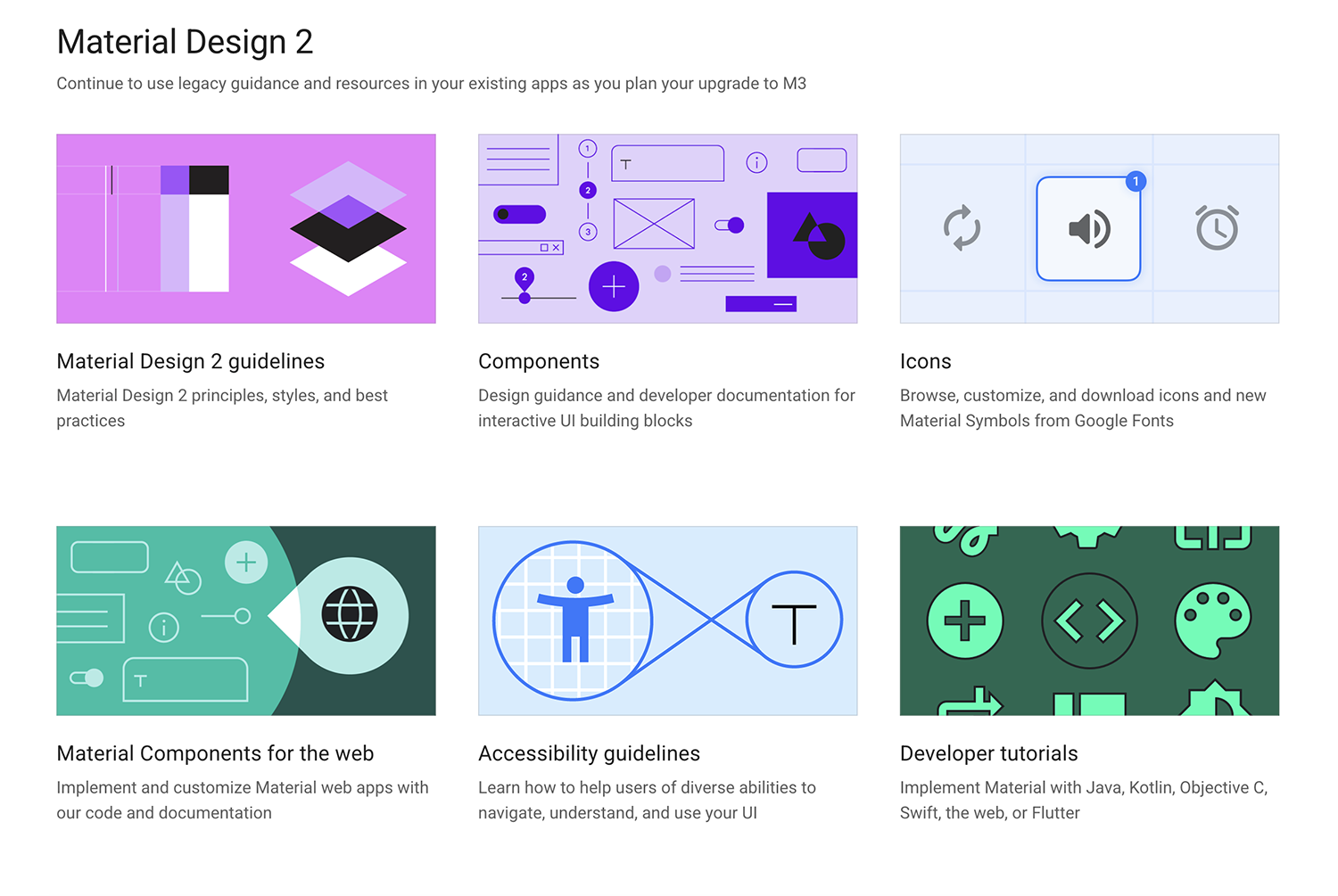

Material Designが初めて発表されたのは2014年。ウェブとモバイルを横断する統一的なUI言語の実現を目指したその試みは成功を収めました。Z軸の活用、シャドウの階層化、タッチフィードバックの統一など、開発者とデザイナーが共通言語で語り合える理想的なフレームワークでした。

しかしその成功の裏側で、「最適化されたUIコンポーネント群」をそのまま使うことが、UX実装手段の最短距離になったことで、デザインの「考える余白」が次第に失われていきました。構造や挙動の画一化が進み、角丸のサイズやシャドウの深さ、カラーの選定もテンプレート化されていきました。

たしかにこれらは「破綻しにくい」「開発者と共通言語で話せる」などのメリットがあります。しかしその反面、文脈性や感情表現といったデザインが本来担うべき「差異化」の役割の希薄にもつながり、結果として似たような体験ばかり生まれてしまったのです。

FlutterやJetpack Compose、FigmaのUIキットも「効率化」に最適化されており、クリエイティビティよりも「ガイドライン遵守」が重視される傾向が強まりました。便利な一方、それは創造性を犠牲にする環境でもあります。

つまり、Material Designが「似てしまう」のは、単に見た目の問題ではなく「最短距離で正解にたどり着く文化が、表現の余白を削ってきた結果」なのかもしれません。

もちろん、Material Design自体が悪いわけではありません。むしろ極めて完成度が高く、正しく使えば素晴らしいユーザー体験を提供できます。ただし、表現としての「自由度」を使いこなす主体性が、わたしたちデザイナーに求められているということなのです。